皆さんは、お店の商品に付いているバーコードを見たことがありますよね?

このバーコードは「GS1コード」と呼ばれる、世界中で共通のルールで使われています。

最近では、このバーコードに代わる新しい技術としてRFIDが活用され始めています。

このRFIDが使うEPCという仕組みをご存じでしょうか?

今回はEPCとGS1コードの用語とその関係について説明します。

■EPCとは?

Electronic Product Codeの略称で、RFタグを識別するための情報を格納する領域です。

EPCのメモリ容量はRFタグに実装されたICチップの種類により様々ですが、一般的には96または128bitのチップが使われています。

書き込まれた情報はリーダライタで情報の読み取りと書き込みをすることが可能です。

EPCに情報を書き込む際には以下の点に注意が必要です。

~EPCに情報を書き込む際の注意点~

①16進数で書き込むこと(アルファベットのG~Zや記号などは直接書き込むことが出来ない点に注意)

②EPCのメモリ容量に収まる情報を書き込むこと

③ユニークな値(他のRFタグのEPCと同じでない値)を書き込むこと

EPCに書き込みをする際、企業が独自に採番したユニークなコードを使用することがあります。

自社内で使われる分には問題ないかもしれませんが、外部(例えば倉庫など)で使われる際、以下の図1のようなトラブルが発生します。

【図1】

このようなトラブルが起きないように、誰もがRFタグのEPCを読むことで、どこの企業が使用されているかを標準化したコードがGS1コードです。

【図2】

■GS1コード

一般財団法人 流通システム開発センターにより定められた、商品識別のための国際標準コードです。

代表的なところでは、商品に印字されていることが多い13桁のGTIN(日本だとJANコードとも呼ばれる)が挙げられます。

GTINをそのままRFタグのEPCに書き込めば良いかと思われますが、前述の”EPCに情報を書き込む際の注意点”の③に記載の通り、EPCにはユニークな値を書き込む必要があります。

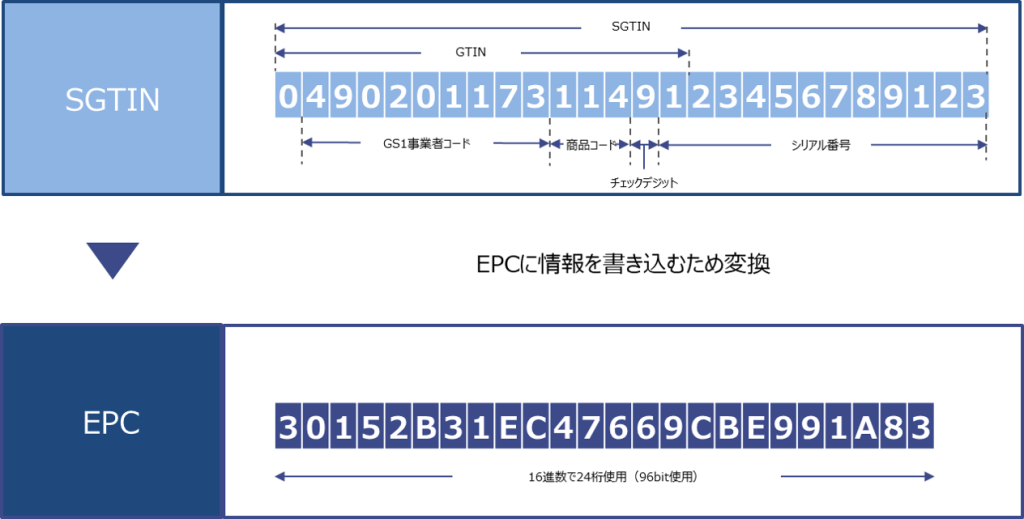

そこでGS1コードを用います。例えば、商品用の個別識別コードであるGTINにシリアル番号を追加したSGTINというGS1コードでは、事業者コード、商品アイテムコード、シリアルといった採番ルールとなっており、これらの情報を変換した内容をEPCに書き込みます。

【図3】

先ほどは商品用の個別識別コードであるSGTINについての説明をしましたが、GS1コードには管理対象の種類により、以下の図のような複数のコード体系があります。

【図4】

これらの他にも様々な用途のGS1コードが存在します。

GS1コードに準拠することで、リーダライタが読み取ったデータがどの事業者の情報なのかが判別することができます。

■まとめ

EPCはRFタグのICチップに情報を格納できる領域のことで、GS1コードは固体識別の標準化コードという事になります。RFタグに情報を書き込む際は、これらを背景に検討されると良いですね。

■お問い合わせ

ご質問やご興味がある方は下記からお問い合わせください。